Hast du schon einmal vom Waldschaf gehört? Diese Schafrasse ist längst nicht so bekannt wie viele andere, doch vielleicht ist dir der Name schon einmal begegnet. Aber hast du jemals vom Niederbayerischen Waldschaf gehört?

Dabei handelt es sich nicht etwa um eine besonders heimatverbundene Variante des Waldschafs, das im Bayerischen Wald lebt – nein, es war eine eigenständige Rasse. War, denn das Niederbayerische Waldschaf existiert heute nur noch in alten Dokumenten – und selbst dort muss man lange danach suchen.

Auch ich bin nur durch Zufall darauf gestoßen. Doch obwohl diese Schafe als ausgestorben gelten, hat mich ihre Geschichte sofort in ihren Bann gezogen – eine Reise quer durch Europa, vom Mittelalter bis in die modernen Legenden.

Ein Ausflug ins 14. Jahrhundert

Ein Manuskript des Klosters Niederaltaich berichtet, dass um 1350 mehrere Familien aus Perting (heute Berdingen in Magdeburg) über Nürnberg nach Cham und schließlich in den Bayerischen Wald zogen. Sie ließen sich in der Gegend um Zwiesel nieder.

Ab 1345 gewährte Kaiser Ludwig der Bayer dem Markt Zwiesel Steuerfreiheit sowie unbegrenzte Waldnutzungsrechte – ein sicherer Anreiz für viele Zuwanderer, unter denen sich auch einige Schäfer befanden.

Zu dieser Zeit soll im Bayerischen und Böhmischen Wald eine wilde Schafrasse existiert haben: das Zwergwaldschaf. In alten Quellen wird es als „wohlschmeckendes Wildtier von kleinem Wuchs, mit braun gelocktem Haar und einem vierfach gehörnten Haupt“ beschrieben. Die neu zugezogenen Schäfer nutzten ihre Waldnutzungsrechte, um das Zwergwaldschaf zu domestizieren. Durch gezielte Zucht und Kreuzung entstand daraus eine hochwertige Wolllieferanten-Rasse.

Bereits 1389 erwähnt ein Bericht erstmals das Niederbayerische Wollwaldschaf, auch Pertinger Wollschaf genannt, und lobt dessen außergewöhnlich feine Wolle. Gleichzeitig wird das Zwergwaldschaf in den Quellen immer seltener erwähnt – bis es 1403 schließlich ganz verschwindet. Es ist anzunehmen, dass sowohl die gezielte Zucht als auch verstärkte Jagd diese ursprüngliche Wildrasse an den Rand der Ausrottung brachten.

Zwiesels goldenes Vlies

Auch wenn die Zwergwaldschafe vor allem wegen ihres Fleisches gejagt wurden, schätzte man das Pertinger Wollschaf insbesondere für sein honigfarbenes Vlies. Der Ruf dieser außergewöhnlichen Wolle verbreitete sich schnell, und mit der steigenden Nachfrage wurde es bald unmöglich, die gesamte Wolle vor Ort weiterzuverarbeiten. Stattdessen wurde sie über 900 Kilometer weit in die Tuchwebereien Flanderns transportiert, die als die besten ihrer Zeit galten.

Die edlen Stoffe, die aus der Wolle des Niederbayerischen Wollwaldschafs gewebt wurden, waren beim europäischen Adel heiß begehrt – und wurden zu horrenden Preisen gehandelt.

Der Handel mit Pertinger Wolle spielte somit eine entscheidende Rolle im wirtschaftlichen Aufschwung von Zwiesel.

Neid und Niedergang

Auch wenn die Wollproduktion im Bayerischen Wald vergleichsweise klein war, wurde sie dennoch als Bedrohung für das britische Wollmonopol angesehen. Zwischen 1409 und 1430 gibt es mehrere Berichte, dass Exemplare des Pertinger Wollschafs nach England gebracht wurden – in der Hoffnung, dort ebenfalls diese hochwertige Wolle produzieren zu können. Doch die Versuche scheiterten. Zeitgenössische Quellen deuten darauf hin, dass die Rasse äußerst anfällig für die Waliser Schafspest war, eine Krankheit, die unter britischen Schafrassen endemisch vorkam. Während die einheimischen Tiere kaum Symptome zeigten, erwies sich die Seuche für die Pertinger Wollschafe als tödlich.

Was den britischen Tuchhändlern nicht gelang, vollendeten 1431 die Hussiten und 1468 der Böcklerkrieg: Beide Male wurde Zwiesel dem Erdboden gleichgemacht – und mit ihm der einst florierende Wollhandel. Zwar werden die Pertinger Wollschafe in den folgenden Jahren weiterhin als bedeutende Wolllieferanten erwähnt, doch der Handel beschränkte sich zunehmend auf die Region.

Gegen Ende des 15. Jahrhunderts scheint sich der Handel mit dem „goldenen Vlies aus Zwiesel“ wieder zu erholen. Doch statt in den Norden ging die Wolle nun über die Alpen – nach Mailand, Florenz und Venedig. Mit dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges kam dieser Aufschwung jedoch abrupt zum Erliegen.

1633 fiel Zwiesel erneut den Flammen zum Opfer – dieses Mal durch die Schweden. Doch es war nicht nur das Feuer, das die Region verwüstete: Die mitgeführten Schafe der Truppen brachten die Waliser Schafspest mit sich – und löschten die niederbayerischen Schafsherden endgültig aus.

Der Beginn der Sage

Zeitgenössische Schriften berichten, dass im Laufe der Jahrhunderte immer wieder einige dieser flinken Schafe entkommen sind. Sie fanden in der ökologischen Nische, die durch das Aussterben des Zwergwaldschafs entstanden war, einen neuen Lebensraum im Bayerischen und Böhmischen Wald.

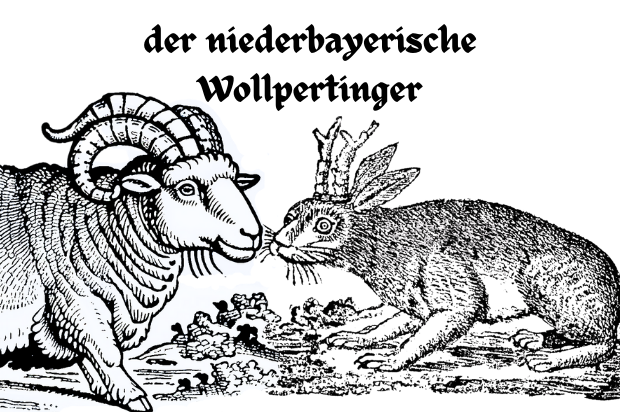

Obwohl mit dem Dreißigjährigen Krieg die Schafzucht und Wollproduktion – und damit auch der wirtschaftliche Wohlstand der Region – ein abruptes Ende fanden, gibt es bis heute immer wieder Berichte über Sichtungen verwilderter Pertinger Wollschafe. Im Volksmund werden sie liebevoll Wollpertinger genannt.

Mit der Zeit wandelte sich dieser Spitzname zum heute bekannteren Woipertinger. So wurde das seltene, scheue Schaf aus Zwiesel schließlich zu einer der beliebtesten Sagengestalten Bayerns.

Auch wenn du und ich das goldene Vlies von Zwiesel wohl niemals verspinnen werden, wünsche ich dir heute die schönsten Spinnfasern und warmen Sonnenschein, um diesen 1. April in vollen Zügen zu genießen. Und wer weiß – vielleicht erspähst du ja sogar ein Pertinger Wollschaf…

Wenn dir die Geschichte des Pertinger Wollschafs gefallen hat oder du vielleicht sogar schon selbst eines gesehen hast, hinterlasse mir doch einen Kommentar!

Ich freue mich auf deine Meinung!

Schreibe einen Kommentar